日本文学:和歌・俳諧

百人一首の現在

■中川博夫 田渕句美子 渡邉裕美子 編

■定価本体9,000円+税

■ISBN978-4-909181-38-1

■2022年

『百人一首』の撰者は誰か。研究史をもう一度振り返り、伝本や注釈類を見直し、最新の学説を発信。併せて定家撰『百人秀歌』の全注釈を収める。

〈目次〉「秀歌とは何か」を探りつつ 久保田淳/『百人秀歌』とは何か 田渕句美子/『百人一首』の成立 小川剛生/『百人一首』と『百人秀歌』の研究史 田口暢之/『百人一首』『百人秀歌』の伝本と本文 久保木秀夫/『百人一首』要調査主要伝本一覧抄 久保木秀夫・木村孝太/『百人一首』と歌仙絵 渡邉裕美子/百人一首の古注釈 川上一/絵入百人一首の出版 加藤弓枝/「かるた」に化けた『百人一首』 吉海直人/『超訳百人一首 うた恋い。』について 渡部泰明/『百人一首』漫画関係リスト 山本皓葵/国語教科書の『百人一首』 平藤幸/『百人秀歌』を読む 中川博夫/『百人秀歌』の配列・構成 中川博夫/『百人秀歌』各歌所収秀歌撰等一覧 齊藤瑠花/参考文献一覧 小林賢太

中世歌題集成書の研究

■蔵中さやか 著

■A5判332頁 口絵4頁

■定価 本体9800円+税

■ISBN978-4-909181-24-4

■2020年

歌題を羅列した単なる歌題リストとも理解される中世歌題集成書を精査、出題のための手引書に留まらない歌題集成書の世界を提示し、和歌史における意義を問う。

和歌童蒙抄注解

■黒田彰子 著

■A5判994頁 定価本体19,000円+税

■ISBN978-4-909181-14-5

■2019年

平安末期に藤原範兼が著した歌学書「和歌童蒙抄」に、成立当時の歌学資料の実態を踏まえた詳密な注釈を行う。

後拾遺和歌集攷

■武田早苗 著

■A5判334頁

■定価本体9000円+税

■ISBN978-4-909181-13-8

■2019年

「後拾遺よりこなたざまのうた」と俊成に新風と評された後拾遺和歌集を、主に和歌の配列という面から考察を試みる。

歌人源頼政とその周辺

■中村文 編

■A5判392頁

■定価 本体11000円+税

■ISBN978-4-909181-16-9

■2019年

新たな和歌表現を模索し続けた武家歌人頼政。京武者として家門を拓き平家討伐に閉じたその生涯は、日本史・軍記物語においても大きな問題を投げかける。源頼政をめぐる紙上シンポジウム。

〔概要〕

歴史の中の源頼政(永井晋、櫻井陽子、北條暁子) 和歌の〈場〉のひろがり(家永香織、藏中さやか、久保木秀夫、渡邉裕美子) 頼政をめぐる歌人たち(日下力、芦田耕一、穴井潤、野本瑠美) 『頼政集』をめぐって(中村文、小林賢太、安井重雄、兼築信行)

惟規集評釈

■池田和臣 徳武陽子著

■A5判184頁

■定価 本体3800円+税

■ISBN978-4-909181-03-9

■2017年

源氏物語の作者紫式部には、まったく性格の違う弟(兄とも)惟規がいた。藤原惟規の家集の歌を詳細に読み解き、その独自な世界と生に光をあてる。

後撰和歌集前後

■杉谷寿郎著

■A5判726頁

■定価 本体24000円+税

■ISBN978-4-903996-97-4

■2016年

後撰集をはじめとする三代集の精緻な伝本研究と、同時代の散文三作品の論。

〔概要〕

定家の本文/古今和歌集/後撰和歌集/拾遺和歌集/枕草子/源氏物語/更級日記

金槐和歌集論 定家所伝本と実朝

■今関敏子著

■A5判416頁

■定価 本体9000円+税

■ISBN978-4-903996-96-7

■2016年

遺された和歌を置き去りにして実朝を語ることは出来ない。実朝にとって定家所伝本はひとつの到達点であり、その世界の統合性は、自ずと成熟した精神、治世者としての有能さをも物語る。

〔概要〕

配列構成の特質/四季の天象/歌材としての植物・動物/東国の歌人たる実朝/歌学びの達成と実朝的世界

新古今前夜の和歌表現研究

■大野順子著

■A5判394頁

■定価 本体12000円+税

■ISBN978-4-903996-90-5

■2016年

院政期の和歌が、隣接する文芸領域に溢れていた自由闊達な空気から変化への力を得たように、新古今前夜を生きた新風歌人たちも伝統に縛られることのない遊びの文芸から力を得ていた側面を、新たに重ねられた工夫の中にみる。

〔概要〕

和歌と今様/和歌と短連歌/新古今前夜(一)/新古今前夜(二)

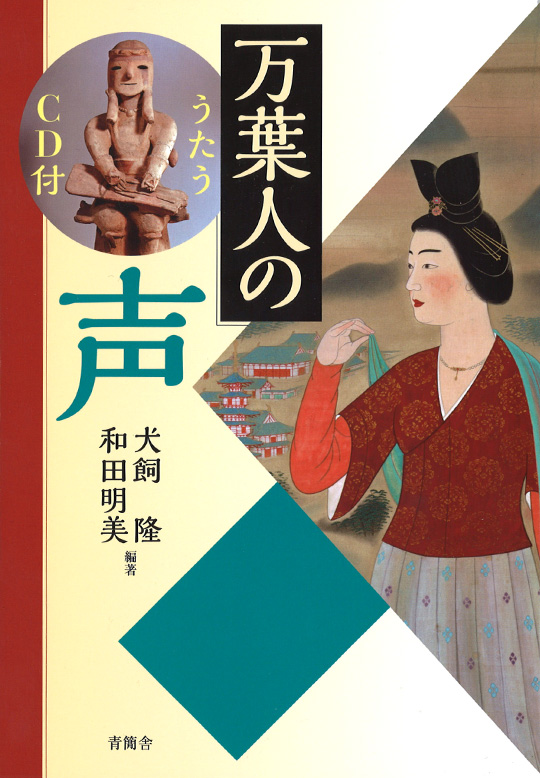

万葉人の声 うたうCD付

■犬飼隆・和田明美 編著

■A5判162頁(付録CD)

■定価 本体1800円+税

■ISBN978-4-903996-82-0

■2015年

〈声から文字へ〉のコンセプトのもとに編集。万葉集の歌の音声・アクセントを文献資料から推定する。31首の万葉歌に「訳・解説」「うたう」双方からのアプローチにより言語イメージ豊かに読む新たな方法を創出。

斎宮女御集と源氏物語

■西丸妙子 著

■A5判432頁

■定価 本体13000円+税

■ISBN978-4-903996-81-3

■2015年

斎宮女御徽子は、出自、経歴への自負と歌人としての自信から、多妻を持つ夫村上天皇への痛烈な感情を詠んだ。家集「斎宮女御集」の精緻な考察と、徽子像の源氏物語への投影を論じた労作。斎宮女御集語彙索引を付す。

藤原兼輔

■山下道代 著

■四六判200頁

■本体2800円+税

■ISBN978-4-903996-76-9

■2014年

「堤の中納言」と呼ばれ古今集以下の勅撰集に56首が入集し家集も残す。延喜の聖代と呼ばれた醍醐天皇の治世33年間を、歌を詠む廷臣として過ごした兼輔の生涯の跡を追う。

西行歌私註

■松村雄二 著

■A5判416頁

■定価 本体3600円+税

■ISBN978-4-903996-69-1

■2013年

2300首に及ぶ西行歌の中から、その日常的風貌を伝える歌65首を見出し歌として選び、私解を付す。西行が貴族和歌の伝統にとらわれることなく、どういう新機軸を打ち出したかを浮き彫りにした、新西行論。

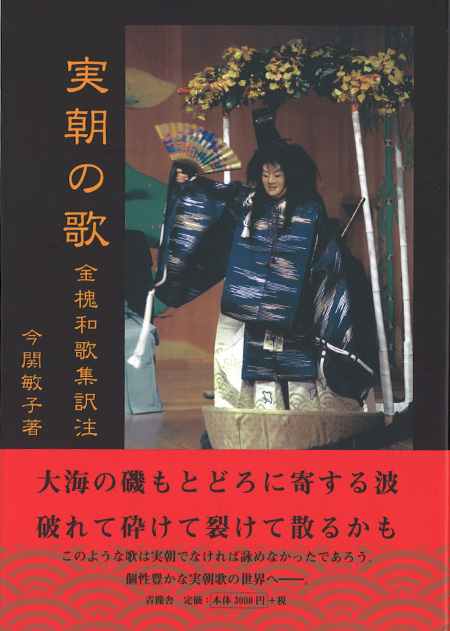

実朝の歌 金槐和歌集訳注

■今関敏子 著

■A5判204頁

■定価 本体3000円+税

■ISBN978-4-903996-65-3

■2013年

鎌倉三代将軍源実朝の家集に頭注、現代語訳を施し、研究者・学生はもとより一般の読者が通読しやすい一書とする。解説では、底本とした「定家所伝本」の魅力を詳述する。

尾崎雅嘉 増補和歌明題部類 翻刻と解説

■藏中さやか 編著

■A5判364頁

■定価 本体10000円+税

■ISBN978-4-903996-63-9

■2013年

増補和歌明題部類は寛政五年成立。明題部類抄を基に中世から近世に至る時期の資料を加え再編成したもので、詠作機会に関する注記を残す。現存最大規模の歌題集成書を翻刻公刊して和歌資料として一層の活用を促進する。

転換期の和歌表現 院政期和歌文学の研究

■家永香織 著

■A5判546頁

■定価 本体13000円+税

■ISBN978-4-903996-59-2

■2012年

三代集的伝統の枠組みの中での詠歌に限界を感じた歌人たちは意欲的に和歌の世界を拡大していった。王朝和歌から中世和歌へ、転換期における和歌表現の特質を探る。

柳澤家の古典学(下) 文芸の諸相と環境

■宮川葉子 著

■A5判944頁

■定価 本体26000円+税

■ISBN978-4-903996-50-9

■2012年

その実像がゆがめられて伝わる柳沢吉保。本書では柳沢文庫に収蔵される年録類や書画、和歌集などの文芸作品等未公開の史料を駆使して、柳沢吉保・吉里父子の豊かな文芸活動の実態に迫る。

書架解体 王朝和歌から中世和歌へ

■井上宗雄 著

■A5判 200頁

■定価 本体5000円+税

■ISBN978-4903996-32-5

■2010年

歌人伝や歌壇の調査を行うために、長い間全国の古書肆を巡って収集した写本類の目録「書架解体」、さらに和歌史に関わる論考7編と架蔵「百首和歌」の翻刻を収載。

歌枕新考

■山下道代 著

■四六判 210頁

■定価 本体2800円+税

■ISBN978-4903996-30-1

■2010年

古歌に典拠をもつ地名が歌枕としての地位を得ていくさまを、その土地を訪れ人々の歩いた道を歩き、地元のみに残存する歴史の痕跡にふれるながら興味深く解き明かす好著。

中古中世散佚歌集研究

■久保木秀夫 著

■A5判 558頁

■定価 本体14000円+税

■ISBN978-4-903996-27-1

■2009年

歴史の中で散佚し現代に伝わらなかった歌集について、わずかに残る断簡からその実態を探る。従来の研究を継承し批判も加えつつ、新たな文学史を構築。

中世和歌史論 新古今和歌集以後

■村尾誠一 著

■A5判 468頁

■定価本体12000円+税

■ISBN978-4-903996-20-2

■2009年

十三世紀から十五世紀まで、源平の合戦の終焉から応仁の乱まで、歌人としては後鳥羽院から正徹までを取り上げ、文学史的な展開の中で中世和歌とは何かを考える。

近世類題集の研究 和歌曼陀羅の世界

■三村晃功 著

■A5判 838頁

■定価本体23000円+税

■ISBN978-4-903996-17-2

■2009年

近世期に成立した、古典和歌で撰集された類題集について、体系的に組織化。和歌史の流れに沿った視点から個々の類題集の内容を具体的に究明して一書となす。

みみらくの島

■山下道代 著

■四六判 248頁

■定価 本体2800円+税

■ISBN978-4-903996-14-1

■2008年

亡くなった人にもう一度逢えるという表題作「みららくの島」をはじめ、「かけおちについて」「貫之の晩年」など古典和歌に取材した珠玉のエッセー7編。

蕉風付合論

■梅原章太郎 著

■A5判 400頁

■定価 本体12000円+税

■ISBN978-4-903996-01-1

■2007年

蕉風俳諧の付合を解読し、その結果から蕉風俳諧を論じる。芭蕉のテクストを300年間覆い隠してきたものを取り払い、豊饒華麗な日本語の世界を現出させる。